說起數學,就會想到網路名言:「人生也許會背叛你,兄弟會欺瞞你,只有數學不會——數學不會就是不會。」

不過呢?數學讓人學不會的,不止是解題,還有如何出題和批改考題;這個,不會有人想到吧?

真的,要感謝親子天下;不然,大家哪有機會一下子看到那麼多考卷,和老師的批改…

還有,大家也要感謝我;不然,不信誰能看出其中的眉角…

畫圈的小笑話,數學的大道理

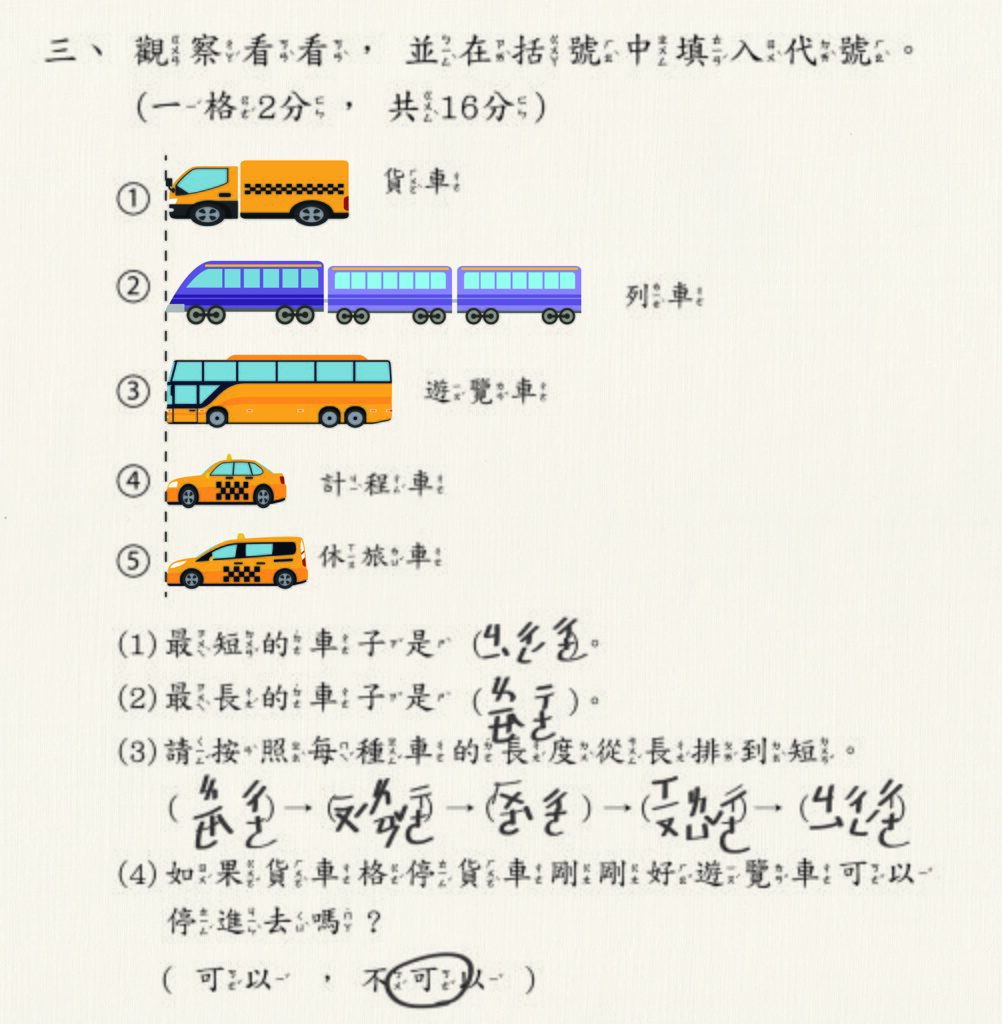

先看這份(類似的還多),很好笑吧?小孩畫得好認真,讓人很想哭吧?

就說是「哭笑不得」嘛!不過,他們為什麼抵死不肯畫圈呢?

不要以為是看不懂題目,其實隨堂練習早就做過很多次了。所以,這表示小孩打從心裡對於「用圈代表實物」這件事,並不認同,不以為然,甚至潛意識抗拒,一有機會就要「原形畢露」!

那麼,老師(或考卷) 為什麼非要小孩畫圈呢?

其實,這是數學的「第一課」,就是學著使用「抽象符號」,進行「抽象思考」:當我們關心「有幾個,缺幾個」的時候,只有數量是重要的,它是鴨子還是雞都沒差;然後,重點來了:我們用圈(或其它非實物的符號) 取代實物,是刻意要彰顯這個「都沒差」的深意——並不是偷懶,或圖方便!

對比《數學想想》一上第一冊第三課「人與符號」,開宗明義就講的是這個;一般課本只知道「命令」小孩畫圈,卻不知道要去講這個「符號學」的原理。

雖然不敢說老師沒跟小孩講這道理,但看到考卷之後,老師不能只是笑——倒也不必哭小孩「講了沒用」或「畫的辛苦」,而是要想想自己到底教了什麼!

更大的問題,更少人會想到

再看這份。這次不是畫圖,而是堅持要寫字:

那麼,到底為什麼不肯填上「選項的號碼」呢?

其實,這和前面「不肯畫圈」一樣,都是「不肯(不知) 使用符號」的症候;然而,更大的問題是,大家都以為「做多了自然就知道」。

老師本該趁此機會好好跟小孩解釋「只用一個號碼,就可以代表那麼多文字」,是一件多麼了不起的事情;但他或她只顧著「哭笑不得」了,就讓小孩白白損失了體驗「人與符號」和「進入抽象世界」的機會。

結果就是,多數人始終無法突破學數學的最大困難:抽象符號一直擋在自己和真實情境之間,看到複雜符號就手腳酸軟直不起身子了。

測驗有它的專業

出題目不是「外行人」可以做的事,其中涉及的「專業」一言難盡,最基本的,就是必須「把話說清楚」。

這題可以這樣修改:把原本只寫一個7的地方改為「圈出7個」:

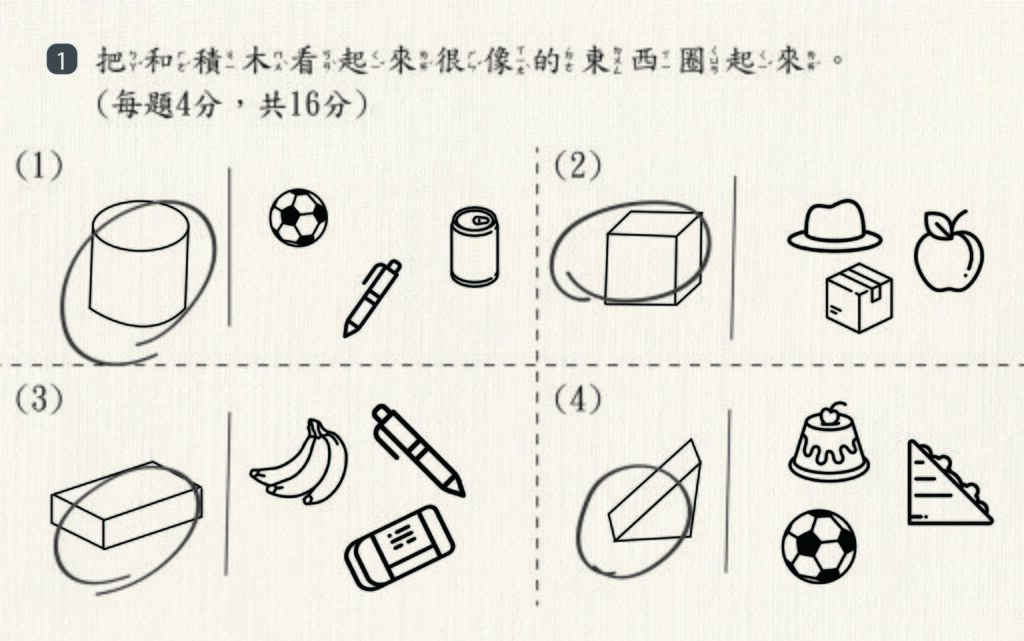

再看這題:

「和積木很像的東西」,難道不包括積木嗎?出題者沒有能夠覺察語言有不同的解讀脈絡,只在自以為是的軌道上。

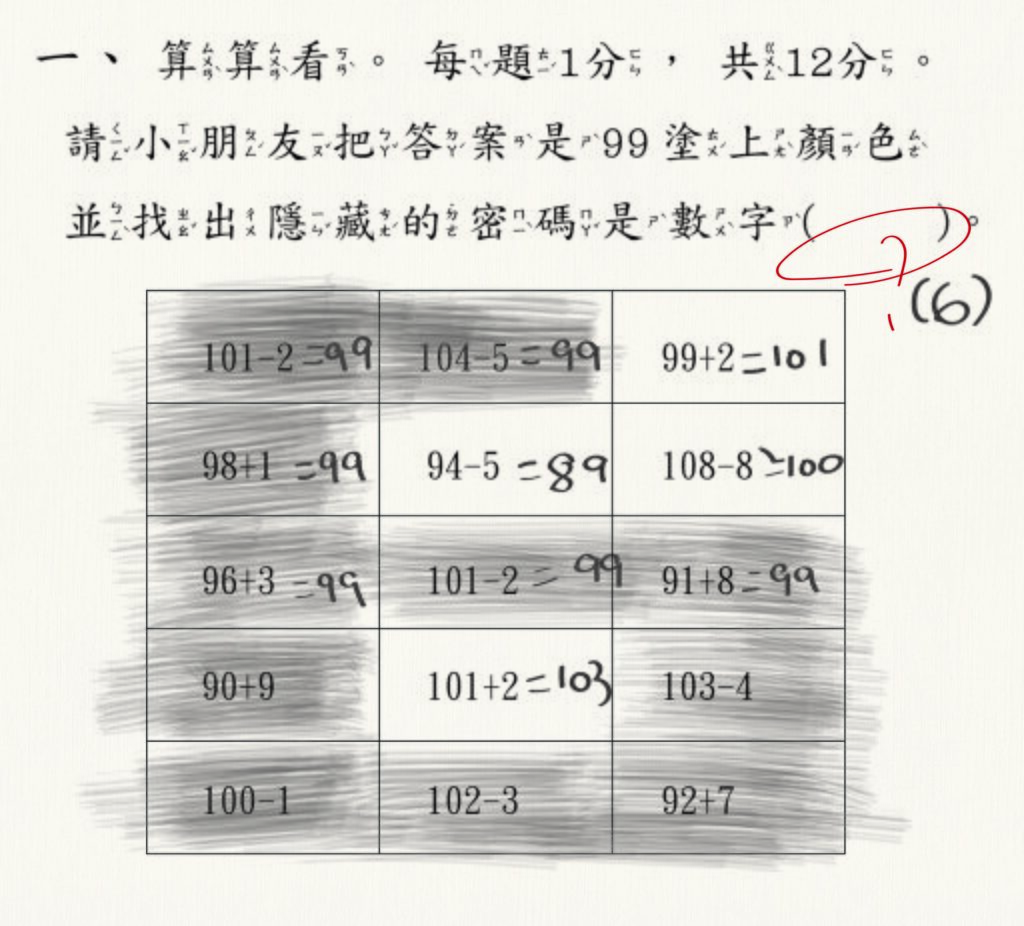

測驗專業中更重要的一項,就是要充分掌握到「評量目標」;同一類型的題目,要學生重覆15次,一點道理也沒有:

又加上什麼隱藏密碼,更不知道是在測驗什麼,純屬「無聊當有趣」罷了。

態度決定高度和教育專業

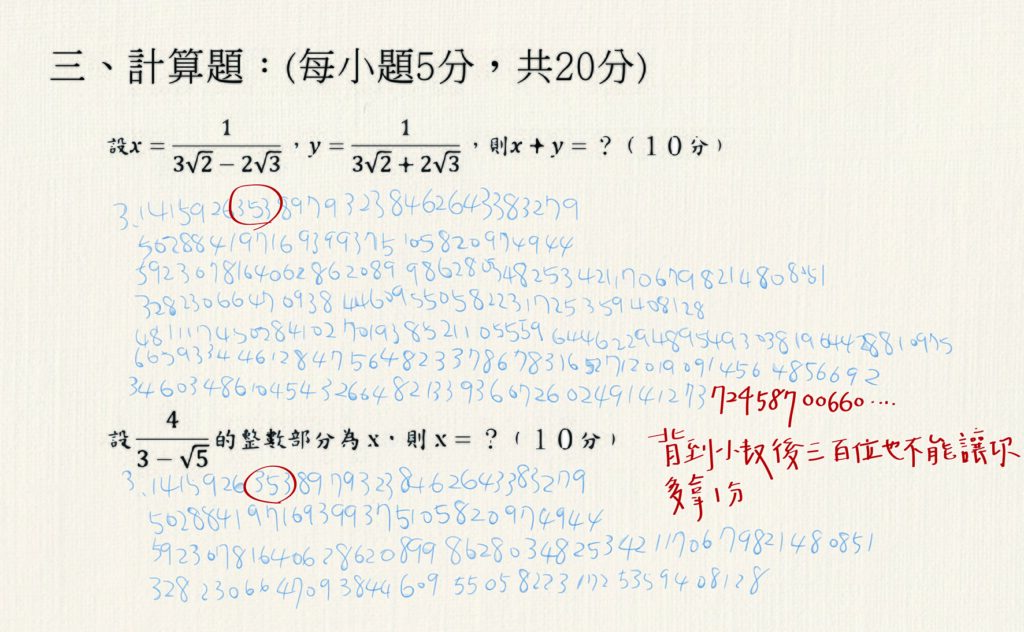

從考卷的批閱中,也可以看出老師的教育專業。這張考卷上的評語:

顯示了老師的態度,把自己的高度拉了下來,拉到和學生「角力」的低度。合理的評語可以是:你能背那麼多位還滿有心的,可惜和這題無關不能給分。

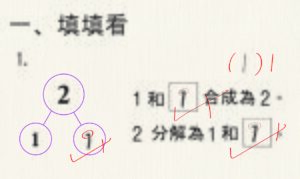

這題為什麼要去挑「1」字的寫法,實在令人費解:

也許是一種「不能和我寫的不同」的態度(即使學生寫的和考卷上印的一樣),至於高度,那就…

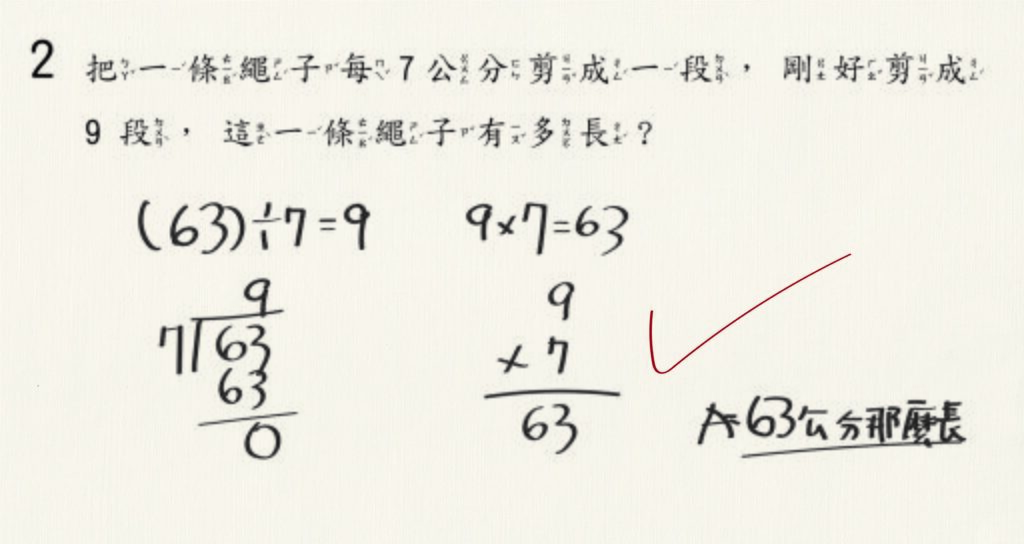

這題題目問的是「有多長」,學生就回答「63公分那麼長」:

老師為什麼只看「那麼長」三字,以致於「笑死」?不懂,我也懶得想這是什麼態度或高度了。

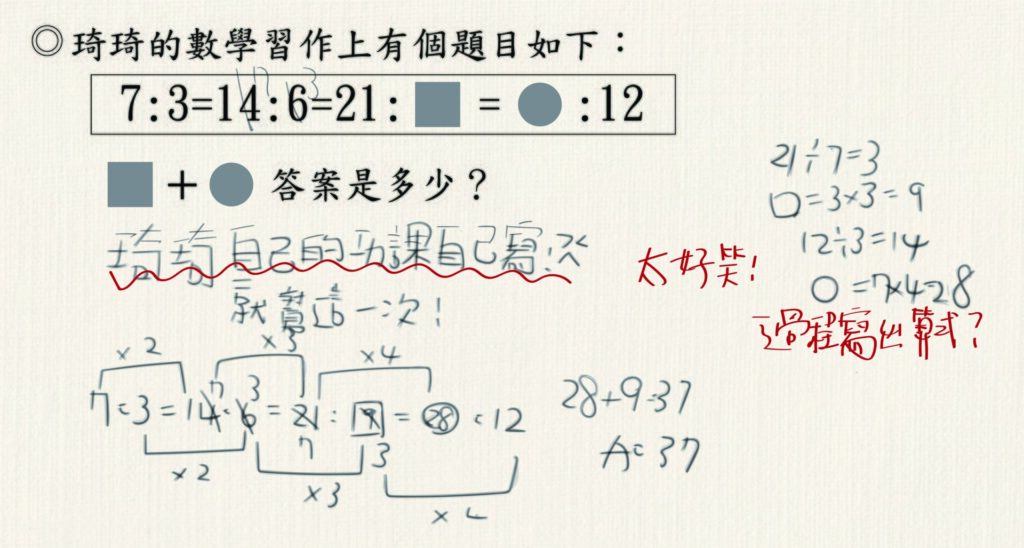

這題,學生在「連續等式」上演算,並以箭頭說明他的思路(在左下方):

把每一步的過程都表達清楚,展現了非常高的數學能力;老師卻要他寫那些不知何所指的所謂「算式」(在右方),非常令人遺憾——這樣公開展示專業能力的不足,已經不是態度與高度的問題了。

好了,「數學不會就是不會」;現在,大家知道是誰不會了吧?

- 本期特企

- 札記專欄