人本札記知道我有教國語的經驗,要我對《親子天下》的「哭笑不得考卷大賞」,就國語的部分,隨意挑選幾題,發表一點看法;卻又規定:必須言之有物,而且,既不准哭,還不准笑。

我就去網上瀏覽,一眼就看到一題「……好像……」的造句,學生答的是:「我好像不太會造句」。

大家會想,看到這個造句還要守住規定不笑,怕不太可能;然而,我真的笑不出來,因為,它是一語中的——造句正是最需要「揣摩上意」而又「天威難測」的:我小時就最怕造句,永遠搞不清老師什麼時候會打勾或打叉。

大家會想,何至於呢?好吧,那就請看下面的例子:

造句題目:……不但……還……

學生答案:哥哥不但懶,還很胖。

「大賞」臉書上的回應,理所當然的,都是「哥哥真倒霉」之類的吧?但我既然被指定「不准哭笑」的任務,難免就會想,如果學生把「懶」和「胖」調過來,變成「哥哥不但胖,還很懶」,不知老師給不給分?

這種句型在課本裡通常被歸類為「遞進複句」,強調後一句的程度必須比前一句更進一層。對照此例,請問:「胖」何以比「懶」來得「遞進」?改成「先胖後懶」,又有什麼差別?(天啊,到底遞什麼、怎麼進)

順著「哭笑大賞」的精神,應該都算對吧?但這麼一來,我就「言之無物」了。我必須說,若是怎麼寫都對,學生就會覺得怎麼寫都沒差——他沒寫出「不但大便,還小便」已經很好了。

所以,我把多年來對這個問題的思考分享在這裡。

我想,人說話不會是為了「造句」,他會說什麼,是看他處在什麼情境,有什麼必要。所以,我們應該要去追究:是在什麼情境下,說者講到自己的哥哥時,會說他「不但懶」,又說他「還很胖」?

換言之,遞進與否的判斷,要建立在語境上,不能只看字面;從字面上看是否遞進,要不看不出,要不就很牽強。

所以,我把傳統的這種造句,改成這樣的「情境題」——這正是「素養」所要求的方向:(為了對照,暫不顧慮懶胖可能涉及的歧視議題)

※請根據甲和乙兩人對話的脈絡,選出空格里和裡的句子

甲:我很擔心我哥哥,他實在太懶了!

乙:我哥還不是一樣。

甲:你哥那算甚麼,我哥_________

□不但胖,還很懶。

□不但懶,還很胖。

正確的當然是第二選項,因為,在第一回合對話中,乙只聞其「懶」,未聞其「胖」;甲發現乙只知其一,不知其二,才補充「不但懶,還胖」,這才讓人感覺到「二」比「一」更「遞進」些。若是改變了「語境」,例如甲先說的是「胖」,那遞進和正確的句型當然也要倒過來了。

這樣,大家應該可以了解,一個句子對不對,通不通,不能只看字面,而要根據語境;傳統造句,不提供語境,只在字面上下功夫,怪不得會讓學生不知所措,老師哭笑不得。

再看「哭笑賞」的另一例:

造句題目:如果……一定……

學生答案:如果弟弟生病了,一定會大哭。

從語文教學的角度,學生的這個句子是需要討論的。同樣的,要討論的是「語境」,也就是說者原本要表達的是什麼。一般而言,他心裡真正想說的大概是「弟弟只要一生病,一定會大哭。」;如果真的如此,就不能說成「如果生病…」。

所以,我還是認為「造句」這種題目是不通的,應該改為「情境題」:順便說一下,這不是為了配合新課綱,而是因為考題要想合理的話,自然而然就會「素養」了:

※請根據甲和乙兩人對話的脈絡,選出乙合理的回應

甲:你家弟弟今天怎麼這麼安靜,是不是生病了?

乙:不太可能,應該是在生悶氣吧。

甲:你怎麼判斷的?

乙:□弟弟如果大哭,一定是生病了。

□如果弟弟生病了,一定會大哭。

後話補充,原例中老師打勾了,但他真的有向學生確認語境的設定嗎?我非常懷疑。

其實,除了造句之外,從「大賞」中還可以看到很多出題或教學問題,例如:

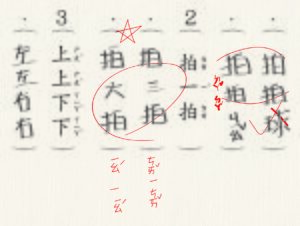

從老師第二小題的批閱中,可以看出好像是要把「拍」這個動詞換掉;但看第一小題,要換的好像又是受詞,隨便你拍拍什麼。所以這種類似古代「對對子」的題目,連老師自己都講不清楚到底要依據什麼準則答題。

有人會說,不用說清楚,要用體會的呀! 但是,這種訓練「腦補」的教育,是很危險的;因為,它正在及早訓練「揣摩上意」的順民;順民養成了,「極權主義」就可以來得很順利了!

不過,話又說回來,《親子天下》的宣傳標題都已特別聲明──「答案才是亮點」;大家都只想哭笑一下小孩,我到底是在認真什麼?

- 本期特企

- 札記專欄

- 訂閱平台