一個好的社會考題,要能讓學生快速理解題目,運用課堂所學概念,以做出正確判斷——不對,這只是出題的基本,好的考題應該不止是這樣。

不過,看到很多社會題目辭不達意,暗藏各種技術性或思想性的謬誤,「基本」就算是「好」,或很好了!那麼,不好的考題要到哪裡去看呢?這就要感謝「哭笑不得考卷大賞」的活動了。(以下例題皆出自此)

就算只考背書,也要考得對

隨手舉一例:

「理性思考後,阿美決定只買一套適合上班的穿著,當她要刷卡付費時,她發現信用卡不見了,這時候她應該怎麼辦?」

小孩回答:「付現金和找信用卡」

結果得到零分。

可是錯在哪裡呢?正常人都想不通吧!

不過,正常人通常都沒看過課本。這題的情境直扣課本內容,所以,從出題者的角度來想,理當照著課本回答。這個,正常人還是想不通吧?都什麼年代了,不是一綱多本了嗎?怎麼還是只能有標準答案?

課本上的標準答案是「打電話給銀行掛失」,意思大概是強調這應該是第一動作。如果真的要考課本的「真正」的內涵,就應該考「為什麼第一時間是要先掛失,而不是付現?」——不過這有點講到「真正好」題目去了;還是回來講基本。

「基本」的是要評量小孩記不記得課本上的話,也就是只考背書,不考道理,那也不是不可以;不過,果真如此的話,就應該在在題目上加註「根據課本內容」,小孩才不會誤以為可以發表個人意見:掛失之前,要先讓店員結帳,並再三確定不是自己亂放——我怎麼覺得,這才是正常人的做法?

不管考什麼,文句要有邏輯

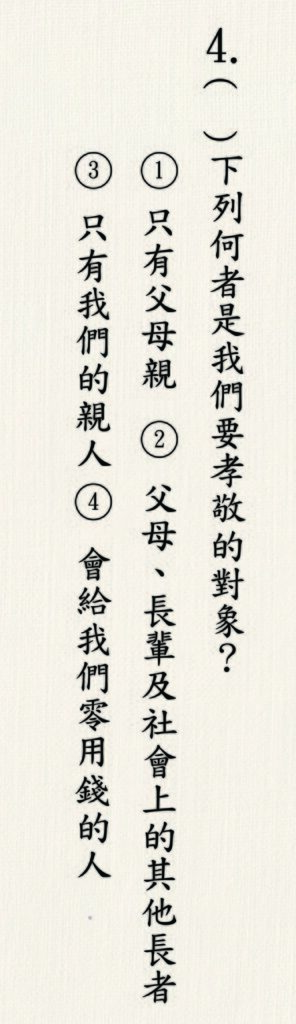

正確答案是2,正常人還是想不通吧? 連「社會上其他長者」也要孝順,那要孝順到哪一年?(永遠不缺遞補的長者);況且,這麼一來,我爸媽還能分到多少孝順啊?(孝順當然是包括在孝敬裡面)

若這根本是課本內容,那就應該考:「孝敬對象包括家人之外的其他長者,你同意嗎?為什麼?」——糟糕,又講到「真正好」題目去了;還是回來講「基本」,正如前面講過的,最基本至少要加註「根據課文內容」。

然而,這題的文句還犯了邏輯的錯誤。(這個問題不大容易看出來,請耐心思考一下)

題目既然是問「下列何者為孝敬對象」,下列所附的四個選項,也就都必須是「對象」(可供選擇的),也就是各種身份的人;有一種人是父母,有一種人是兄弟,都可供選擇,但並沒有一種人叫做「只有父母親」。

「只有父母親」是一個「陳述」,一個主張,一個意思的表達,並不是人的代稱,所以不能放在「下列何者」之中做為選項。

如果要讓學生判斷「只孝敬父母」對不對,就必須把「只有」這個條件放在題幹裡,而不能放在選項中。若要放在選項中,那就得把題幹改為:「關於我們要孝敬的對象,哪一個說法是對的?」

不管怎麼考,目標要明確

有道是「事不過三」,在大家倒彈之前,應該還可以容忍第三個列子:

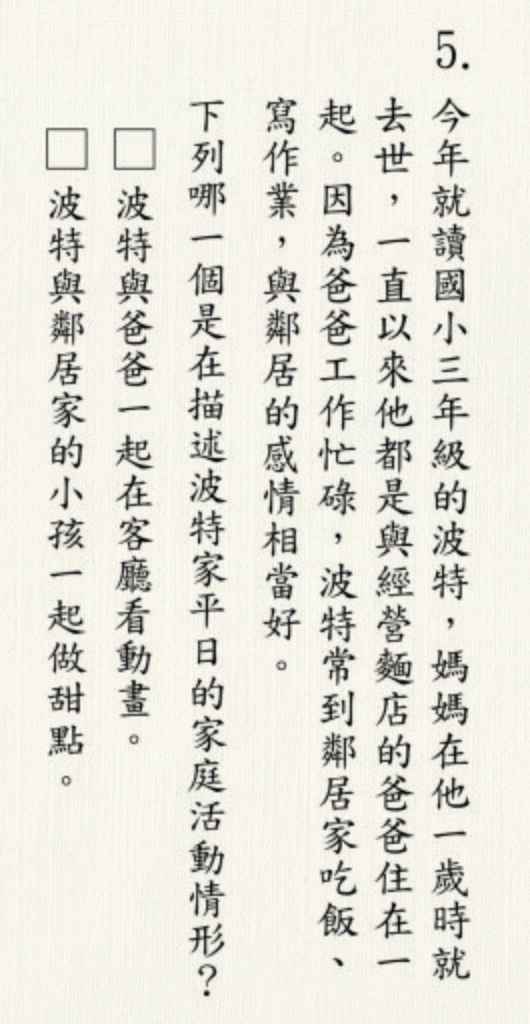

首先,還是文法的問題。第一大段主詞換來換去,其實是不通的作文。改成「波特今年就讀國小三年級,一歲喪母,一直以來都是與經營麵店的爸爸住在一起。」,文意一樣,至少從頭到尾主詞都是波特。

這也罷了,那追究「哪一個是家庭活動」,到底是要考什麼?計較「和鄰家小孩玩」算或不算家庭活動,或雖然算,但不算「平日的」,有什麼意義?

出題的最基本,就是要確定「評量目標」。正常人一定無法理解,「家庭活動」真的是「社會學」上一個重要的名詞嗎?非要把它的定義搞得一絲不苟嗎?

這些問題,我沒辦法幫出題人回答,連猜都猜不出,不如就算了。

結語

不過,讀者也許要我回答兩個最根本的問題:社會科的考題還有其它問題嗎?以及,怎麼會有這麼多問題呢?

第一問我很有把握:以上看到的絕對只是冰山的一角;第二問的回答,希望只是我個人的偏見:主要是因為出題者沒將小孩放在心上,啊不,是太過放在心上了,但心上只想著要怎麼「烤」他或她而已。

- 本期特企

- 札記專欄