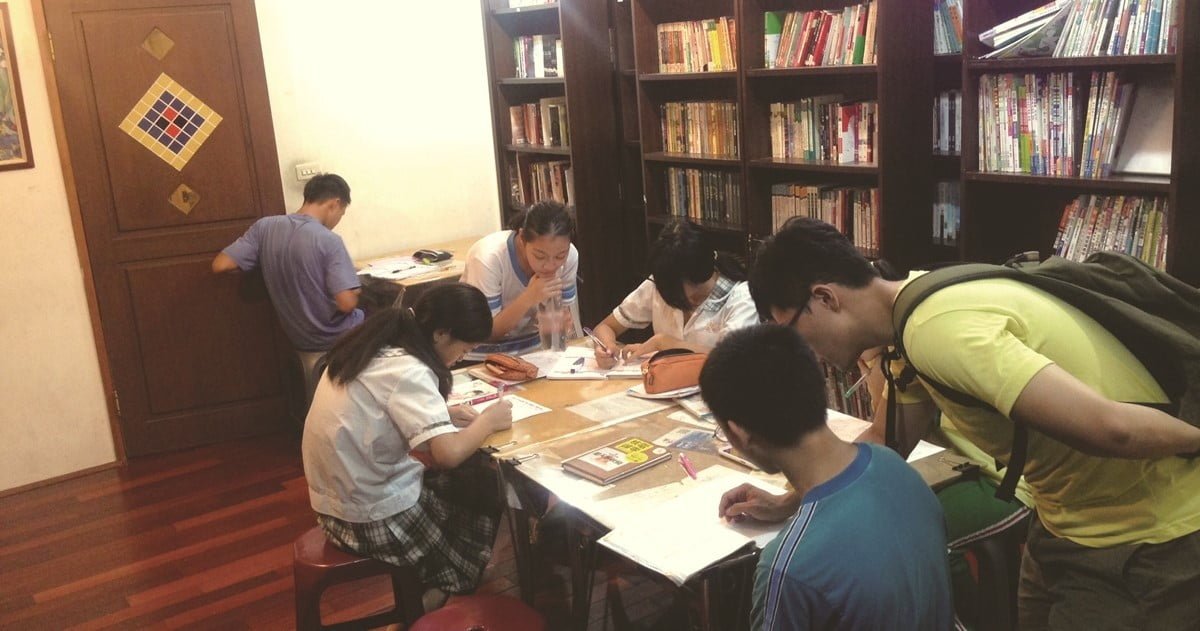

一天,基地下課時間,孩子在各樓層玩耍,小瑜跟阿勇突然在二樓教室裡吵起來,大人在教室外頭聽到玩鬧的聲調似乎不太對勁,進了教室發現兩人正在互打,就先分開兩人,阻止兩人互相攻擊的動作。但他們口頭上仍互罵著,為了讓雙方先冷靜,我們先分頭帶開孩子,分別跟兩人確認事情的發生經過。

進了辦公室,小瑜顯然情緒還未平復,拳頭還握著。

「我剛剛看到妳被打到頭,還好嗎?我看看有沒有怎樣,會不會很痛?」我說。

小瑜緩了下來:「還好啦,他也被我打了。」

「那妳願意說說看剛剛發生了什麼事嗎?」

小瑜說,他們本來在四樓玩,小瑜踢了一下阿勇已經脫落的拖鞋,阿勇就用拖鞋打她,她也打了一下阿勇;阿勇就嗆小瑜:「妳的鉛筆盒會不見!」接著阿勇就往二樓教室跑去,拿了小瑜的鉛筆盒。小瑜跟著衝過去要搶回鉛筆盒,但搶不回來,就生氣了,出手打了阿勇一拳。

初步了解了過程,我們繼續追問孩子的想法,讓事發經過更完整些。

兩人是怎麼認知這件事的?

「妳說妳是因為阿勇拿妳的鉛筆盒才生氣?妳很在意鉛筆盒被他拿走?」我問小瑜。

「對啊,因為鉛筆盒裡面有放著我很重要的東西,我怕會被弄壞。」小瑜說。

「所以他拿走妳鉛筆盒時,妳有跟他說什麼嗎?還是直接就搶了鉛筆盒?」

「我有說不要拿我鉛筆盒。」

「但阿勇沒有在那時候還妳?」

「對,所以我就直接用搶的。」

「那妳覺得阿勇是什麼時候開始生氣的?」

「我打了他之後。」

「妳覺得,阿勇在跑去拿妳鉛筆盒時,並沒有生氣?」

「應該沒有。」

「所以,妳認為他拿妳鉛筆盒時還是在玩?」

「應該吧!」

基地的另一位大人也同時跟阿勇談話,他補充了從阿勇那邊了解的狀況:阿勇在跟小瑜玩之前,在跟另一個孩子玩,小瑜想一起玩,就跑過去搔了阿勇癢,但阿勇不喜歡被搔癢,加上他並沒有邀小瑜玩,所以從那時候就開始生小瑜的氣,只是臉上還是笑笑的,並沒有在當時表現出不高興的樣子。

兩個人對事情的認知顯然不太相同,彼此都有未察覺對方情緒的部分。獲得兩人同意後,我們讓兩人一起來談。

我們先幫忙告訴他們彼此的說法跟想法。知道了對方的想法後,兩人都算平和,也很快就說沒事了,但奇怪的是,兩個人的過程都不提最後打起來的那一段。於是我們主動問阿勇:「小瑜打了你一拳,很痛嗎?」阿勇說:「還好啊,我才是用全力的打了她。」而小瑜也說:「還好啊!不會痛。」

只是鬧著玩,為什麼會吵起來?

小瑜跟阿勇同齡,也是玩伴,可以一起打球、一起聊天、開玩笑,有事情的時候也會互吐苦水,兩人特別喜歡玩追追打打的遊戲。在基地好幾次,兩個人玩著玩著就起火花,他們總是很快氣消,互相道歉,馬上又玩在一起。我們看著兩人那麼容易就忘記了剛剛的爭執,可以完全不計前嫌的和好,又那麼容易又起衝突,實在覺得他們這樣也很辛苦,要怎麼幫助他們跳脫這個「魔咒」呢?

我們跟阿勇說:「我們剛剛知道了你的想法後,有問小瑜,如果想要臨時加入別人的遊戲,應該怎麼辦?小瑜就說,要先問:可不可以讓我玩。如果剛剛她有這樣跟你說,你覺得怎麼樣?」

「這樣就還好,但她還有一個白目的事情,就是欣欣在問可不可以玩的時候,小瑜還自己答應欣欣加入遊戲!然後他們兩個就一起搔我癢。我真的真的很討厭人家搔癢,我以前就有在基地說過。」順著我們的問題,阿勇又說出一個讓他生氣的因素。

在一旁的小瑜聽了傻笑說:「呵呵,真的有一點白目…」

阿勇很清楚的說了自己的心情,但我們感覺阿勇這一路都把自己當受害者了,可是事情發生,不全是小瑜的問題。雖然阿勇一直強調不喜歡搔癢,但阿勇一開始跟另一個孩子玩,就是在玩搔癢,他並沒有因為這樣生氣,所以我們猜,真正的因素不是不能搔癢。

因此我們跟阿勇說:「雖然你有特別說過,但可能小瑜不知道這件事情,而且可能很多人都不知道這件事情,有需要我們跟所有人講一下這個事嗎?」

「沒差啦,習慣了啦!」阿勇說。

「但他們就是因為不知道你不想這樣玩,才讓你不高興不是嗎?不過,你們一開始在玩的時候,不就是在玩搔癢嗎?」我們追問。

「一下下是還好,但大家一起就有點受不了。」阿勇回應。

到這裡,我們整理出了事情更完整的樣子:阿勇氣小瑜跟欣欣沒預警地加入,讓一開始本來是兩人勢均力敵地在玩,變成阿勇一個人被大家搔癢,遊戲變得不公平了,阿勇負荷不了。接下來,在他們搔癢的時候,阿勇其實有喊停,但當時阿勇臉上還笑笑的,所以小瑜沒有當一回事。再接下來,小瑜又踢走了他的拖鞋。阿勇的火氣越堆越多,但小瑜都沒發現,這才引起了最後的衝突。

我們將整理出來的事告訴他們兩人,然後跟他們說:「阿勇說了不,小瑜也說了不要拿鉛筆盒,但都沒被當一回事。這件事情有點重要,有時太嗨玩過頭會不知道該踩煞車,加上阿勇的表達方式也許讓人覺得不是認真的,那該怎麼辦呢?」

小瑜回答:「聽到對方說停止,或是不要弄了,就不要再弄了。」

阿勇卻說:「我都習慣先苦笑,但其實是在忍。」

「那怎麼辦?好像滿常因為這樣大家沒察覺到你不太想玩。是不是怕說了會讓場面變得尷尬?」我們接著阿勇的話。

「對啊,也不知道怎麼說。」阿勇好像有點苦惱。

「但繼續發展下去,是更大的脾氣爆炸,最後好像都是被看到你在生氣的樣子,我覺得這樣你很吃虧。」我們對阿勇說。

「嗯…」

「我們試著來練習說說看。有練習過,也許比較容易在需要時用上。」

然後,我們對兩人再複習一下剛剛雙方說的不愉快的起點,以及要試著明確地說出自己的想法,也要及時收到對方的訊息等等,再帶著他們練習怎麼說。

幫孩子從打鬧中學著成長

談過後,阿勇跟小瑜有再吵架嗎?有,而且還不只兩三次,每次都有不一樣的爆點。

這麼發展了大概半年吧,兩人越來越理解對方,甚至在阿勇快要對別人發脾氣時,小瑜會在旁邊提醒其他人,這樣阿勇會生氣,不要再玩了;或是阿勇說,上次有因為這件事吵過,所以今天一開始就有先跟小瑜說好規則了。

就這樣,兩人在基地發脾氣的次數越來越少,而且不知從什麼時候開始,他們已經不玩追來追去的遊戲了,而是相約去打球。

孩子間打打鬧鬧是很正常的社交活動,但這樣的活動因為衝突多,很容易被大人阻止。但孩子玩鬧的目的並不是為了要吵架,孩子總不會一開始就知道怎麼和諧的互動與拿捏分際。所以,不需要擔心衝突,但孩子需要學著面對衝突與處理自己情緒的能力。

情緒的來源總是始於不知該怎麼辦的不安,像是阿勇不喜歡被大家搔癢,但不知道怎麼說,或是小瑜鉛筆盒拿不回來。不知道該怎麼處理當下的狀況,壓力一大就訴諸情緒。在了解過程中,找出讓雙方不愉快的起點,從中學習人際間的分寸拿捏與表達,也學著看見自己與他人的需要。孩子就這樣,一邊吵,一邊修正,也一邊長大。

如何給孩子更好的教育?為人父母/教師的您,是否正在追尋答案?進步的源頭,來自不斷的思索與釐清。《人本教育札記》多次榮獲金鼎獎、金蝶獎的肯定!國內第一本為家長及關心教育者所編寫的專業教育月刊,提供您看教育的不同角度。每個月都陪您,一步一步向前,充實自己。

- 本期特企