社會賢達共同支持教育轉型正義,小英總統蒞臨人本募款餐會

人本教育基金會年度募款餐會「聚賢會」今日(10/19)順利舉行。蔡英文前總統親臨現場,與陳建仁前副總統、立法院多位委員、教育與人權倡議者、藝術家、以及公民團體代表、各界及社會賢達,共同為「教育轉型正義 全民抗網保孩」等工作籌募資金,現場氣氛熱烈,昭示教育改革信念堅定,能量持續。

我們曾在父母班裡請學員回去針對他們和孩子平常互動上會做的事,找出一件,不去做它。有位媽媽說,她的孩子五歲,已經會自己吃飯了,所以平常會堅持叫孩子自己吃,不要吵著要媽媽餵,因為她擔心妨礙孩子的發展和學習,也會寵壞小孩。但那天,她決定放下這個堅持,主動餵孩子吃飯,她發現孩子非常享受這段吃飯的時光,一臉幸福的模樣,讓她感動莫名。

另一位媽媽則是決定在孩子寫作業時「不碎念」。平常孩子寫作業,媽媽必定要一連串的提醒,包括,拿出聯絡簿、拿出作業本、幫看字有沒有寫錯、直接把字擦掉、叫孩子重寫……過程簡直跟打仗一樣。我們請媽媽的「不做」要小而具體,一下子就針對寫作業過程中那麼多的動作完全不做,或許會太勉強了,於是媽媽選擇「不把字擦掉」。沒想到,當媽媽不再直接把字擦掉,孩子看了看,就自己去查課本,然後重寫。

以這二個例子來說,媽媽原來堅持不餵飯,不但讓孩子不開心,媽媽也跟著生氣,對於親子間的親密關係是個阻礙;另一位媽媽直接把孩子的錯字擦掉是對孩子的否定,對於親子間的信任關係是個阻礙。於是,這些「不做」便是去除阻礙的開始。

我們與孩子的互動方式對於親子關係而言,有的是加分,有的是減分,有的則是不加不減,維持零的狀態。森林小學校長朱朱曾說,親子之間維持很多零,一點點正,就非常好。

人本教育基金會年度募款餐會「聚賢會」今日(10/19)順利舉行。蔡英文前總統親臨現場,與陳建仁前副總統、立法院多位委員、教育與人權倡議者、藝術家、以及公民團體代表、各界及社會賢達,共同為「教育轉型正義 全民抗網保孩」等工作籌募資金,現場氣氛熱烈,昭示教育改革信念堅定,能量持續。

每年接受校事會議調查的教師,僅占不到千分之六。這樣的比例在任何工作領域中,都難以被稱為「浮濫」,反而應視為制度運作下的常態監督,是確保專業與倫理的基本機制……

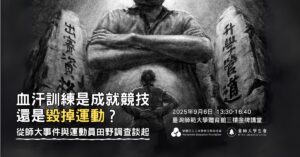

為深入了解台灣體育班制度下學生運動員的真實處境,人本教育基金會邀請16位曾為體育班學生,及一位現職體育班運動防護員進行焦點訪談。受訪者跨足棒球、足球、田徑、籃球等多項運動,年齡層自18歲至39歲,以呈現了體育班制度長年存在的系統性問題⋯⋯

去年 11 月國立臺灣師範大學運動競技系教授周台英被指控於國科會「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」研究計畫中,以畢業學分強迫學生擔任受試者進行抽血、試驗,並且將受試者費收走,甚至對不願配合的學生實施精神壓力與排擠行為。現經臺師大校園霸凌調查小組認定成立周師有七項霸凌行為屬實,對三成立,建議應予以解聘,並兩年不得再擔任教師⋯⋯

兒少在運動訓練過程中,遭到身心暴力,性暴力的事件頻傳。人本近期,又接到兩件申訴案。顯示不論學校外聘運動教練還是民間館場,目前教練不適任制度,仍有巨大法規漏洞,也有執行端的怠惰與混亂⋯⋯

本會接獲家長投訴,去年(2024年)2月他們向雲林縣西螺國中申訴廖姓專任教師與蔡姓兼任教練嚴重體罰與霸凌羽球隊學生,校方和縣府疑似輕放處理……